小麦粉に要注意? グルテンのお話

不妊症克服!〜食養生〜皆様こんにちは

1日も早く妊娠する為に、ご自宅でサプリメントや漢方などいろいろ試しているのに今ひとつ効果がわからない…?という方のために、妊娠力アップに繋がるヒントとして「グルテン」についてお話したいと思います

最近、このような症状はありませんか

□ いつも疲れている

□ 集中力がない

□ 気分の浮き沈みが激しい

□ 下痢や便秘

□ 肌の調子が悪い

□ アトピーやアレルギーがひどくなった

□ 太りやすい など

もしかしたらそれは「グルテン」が悪さをしているのかもしれません

なんとなく耳にしたことのある「グルテン」とは何かご存知でしょうか?

グルテンとは小麦、大麦、ライ麦などに含まれるタンパク質の一種で、お水と混ざると粘り気が出る成分です。

小麦粉に含まれるグルテンは、パンのモチモチ感を出したり、うどんのコシを出すなど、様々な食品で使われています。

パン・うどんの他にも

・ピザ

・ホットケーキ

・クッキー

・ラーメン

・パスタ

・お好み焼き

など、小麦粉は枚挙にいとまがないほどたくさんの食品で使われています。

他にも私達日本人がよく使っているお醤油にも小麦粉が使われているんですよ!

さて、この小麦粉に含まれているグルテンは、身体に対してどのような悪さをする可能性があるのかというと…

下痢や便秘、消化不良の原因に

体質によってはグルテンを異物として認識してしまい、過剰に反応した免疫が腸を攻撃し、慢性的な炎症が起きてしまうことがあります。それにより消化吸収が上手くいかず、消化不良や腹痛の原因となったり、アレルギーを起こしてしまうことも…。

また身体や脳に栄養がいかないことで、疲労感や集中力の低下、気分が鬱々とするなどの症状にも繋がります。

肥満、糖尿病になりやすい

小麦粉にはアミロペクチンAという吸収の早い糖質が含まれていて、血糖値を急上昇させてしまいます。

急上昇した血糖値を下げるために、膵臓からインスリンというホルモンが大量に分泌されることで、今度は血糖値が急降下→脳に糖分がいかなくなることで眠気やだるさを感じ、身体はまた糖分が欲しくなる→摂取すると血糖値が上昇…の悪循環となるのです。

繰り返しているとインスリンの感受性も鈍くなり、インスリンを分泌しても血中の糖分がエネルギーへ変換されずに残ってしまい、高血糖のままとなることで肥満や糖尿病の原因にもなってしまいます。

このようにインスリンの感受性が鈍くなることを「インスリン抵抗性」と言います。インスリンは男性ホルモンの産生を亢進させることから、この状態になると、卵胞の発育を妨げたり、排卵障害や着床障害を起こす可能性がでてきます。

肌荒れやシワ、たるみは老化や紫外線だけではない

エネルギーとして代謝されずに余った糖は、タンパク質と結びつく性質があります。食後の血中に糖が多くあると、タンパク質と結びついて「糖化」が起こります。

この「糖化」は肌のコラーゲンを固めてしまうので、肌のハリをなくし、シワたるみ、くすみの原因となるのです。

すべての方に当てはまるわけではありませんが、身近にある食べ物がこのように悪さをしていたなんて驚きですね

東洋医学では、消化吸収・エネルギーの運搬には「脾」が深く関わっています。(「脾」についてはコチラ )

消化吸収が悪くなることで「脾」の機能が弱まると「気・血・津液(水分)・精(活力)」がしっかりと作られなくなり、身体に不調が出たり病気になりやすくなります。

もちろん妊娠力の低下=不妊にも繋がりますので要注意です。

小麦粉は東洋医学で「温」の性質とされており、身体を温める作用があるため、下記のようなタイプの方は摂り過ぎに注意しましょう。

身体の熱が増え、潤いが減ってしまうことにより症状が悪化してしまう場合があります。

・暑がり

・ほてりやすい

・便秘気味

・寝汗をかく

・口が渇きやすい

・冷たいものを好む

・コロコロした便が出る

また、脾の力が弱まり身体の余分な水分(湿)が溜まると、「湿」と「熱」が組み合わさって「湿熱」が生まれます。ドロドロとした痰のような湿熱は、気や血の巡りを悪くさせ、代謝を悪くし、太りやすくもさせます。皮膚表面では顔や上半身に吹き出物となって現れます。

小麦粉はほとんどの加工された食品に含まれていますので、グルテンフリーを徹底するのはとても大変です。

パンやパスタをよく召し上がっている方は、玄米とお味噌汁にするなど和食に切り替えてみましょう。そしておやつにクッキーやケーキを召し上がっている方は、小麦粉の代わりに米粉やそば粉・アーモンド粉を使って、ご自身で手作りしてみてはいかがでしょうか?

お砂糖の代わりに蜂蜜を使うなど、甘さの調節ができるので一石二鳥です。

日本でも浸透してきましたが、小麦粉をやめると

・健康的に体重コントロールができる

・疲れにくくなる

・肌がキレイになる

などの効果がある為、海外の有名女優さんにも、グルテンフリーダイエットを実践している方が増えているようです。

セラキュアに通って来られる外国人の患者様によると、アメリカやヨーロッパ、インドでは、グルテンフリーのパンやパスタが街のスーパーでも販売されているとのことです。アメリカのドミノピザでもグルテンフリー生地のものが選べるようになっているんですよ~

貴女の身体の不調がグルテンによるものかどうか判断するには、まずは2~3週間、小麦粉を避けた食事をし続けてください。その後、パンやパスタ等を食べてみることで、貴女の身体へのグルテンの影響を確認することができます。

実は当院にもグルテンに反応していたことがわかったスタッフがおり、現在グルテンフリーダイエットを実践中です!

食生活・ライフスタイルは人によって様々。当院では一日も早く健康を取り戻していただけるよう、お一人お一人に合わせたアドバイスもさせていただき、妊活をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

妊活におすすめなノンカフェイン伝統茶

不妊症克服!〜食養生〜

鍼灸師が選ぶ妊活中におすすめのお茶

体の健康作りのために水分は欠かせません。

とは言えついつい、水分を摂るのを忘れてしまうこともありますよね。

お水だけだと飲みにくいと言う方にもリラックスしたいと言う方にも

カフェインは取りたくないと言う方にもおすすめお茶を厳選したいと思います。

妊活におすすめなハーブティーも沢山ありますが、

今回ご紹介するのはこちら。

~日本で昔から飲まれている妊活におすすめな伝統的なお茶パート⑴~

1、加齢による卵の質を上げたい方へ抗酸化作用ならコレ!

『柿の葉茶』

⚫︎期待できる効能 抗酸化、免疫、血圧、シミ、ニキビ跡、むくみ、便秘、貧血、胃のケア

⚫︎おすすめ体質 気滞 血虚 痰湿 腎虚タイプ

⚫︎飲むおすすめなタイミング 生理前 採卵前 移植前 風邪予防など

ノンカフェインで効能が素晴らしいところがなんとビタミンCがレモンの10倍

コエンザイムQ10、柿タンニン、ルチン、ベータカロテン、カリウム、マグネシウムなど豊富。

卵質のケアに欠かせない「血糖値」をも穏やかにしてくれます。

抗菌作用と免疫力も向上して、むくみ(利尿作用あり)にもおすすめです。

健康にお詳しい方はご存知かもしれませんが、タンニンが多くて鉄の吸収阻害されるのでは?

と言う従来の考えがありますが、タンニンは多すぎると言うこともないようです。

そして従来では鉄の吸収を阻害するとされていましたが、近年ではむしろタンニンを摂取するとこで鉄分が吸収されやすくなることがわかっています。

(健康の常識をどこまで信用するか考えるきっかけになるほど衝撃でした…)

※お腹がゆるくなることがあるので飲み過ぎには注意してください

余談ですが、柿の木は日本全国で育ち、葉も実も栄養価が高く古く昔から食料不足があった時の為の食品の一つとされた歴史があります。

最新の研究では柿の葉タンニンによる強い抗酸化作用が“精神的ストレスによる活性酸素の増加“を防いでくれることが証明されています。

お茶としての味は渋くもなく飲みやすいです。

濃いめになると渋いので出し過ぎにならないように!

2、温活と血液ドロドロをデトックス、アンチエイジングしたいならコレ!

『あずき茶』

⚫︎期待できる効能 冷えの緩和 生理痛 血圧 むくみ 便秘 ニキビ 吹き出物 白髪

⚫︎体質 瘀血 血虚 陽虚 腎虚 気虚タイプ

⚫︎飲むおすすめなタイミング 生理中 妊娠中 採卵前 移植前

成分はサポニンによる血行促進、中性脂肪へのダイエット効果、血液循環や抗酸化のポリフェノール、利尿作用のカリウム、鉄分、亜鉛、腸活や血糖値の食物繊維、ストレスケアのビタミンB1B2などなどです。

妊活中の方や子宮トラブルをお持ちの方におすすめです。

薄毛や白髪が気になる、更年期を感じる方もおすすめな『腎』をサポートしてくれます。

豆のほのかな甘い香りがしますが、黒豆茶ほどの香ばしい香りの高さはありません。

妊娠中でもお子様ものみやすく美味しいです。

産後は母乳の出をよくして乳腺炎予防にもおすすめです。

※お腹がゆるくなることがあるので飲み過ぎには注意してください

※人気な黒豆茶の方は王道なのでここでは割愛させていただきます。

◆水分のとり方のポイント◆

・あたたかい湯温でこまめに少量をとること

・最低でも1日3回しっかり飲むこと

・デスクワークの方は30分に一回は口に少量でも入れるのをおすすめします

(リラックスの効果も期待でき無理のない活動ができます)

・いっき飲みは消化器や腎臓の負担になりますのでゆっくり飲みましょう

上記は一般のマーケットではあまり見ない商品ですが、

ネットや健康食品店ではポピュラーなようですので合う飲み物をお試しください。

⭐︎体質に合ったものをチョイスすることをおすすめしますが、

ご自身が今どんな体質タイプになっているのかわからない方は当院スタッフにお尋ねくださいませ。

筆者、土井の飲んでるお茶はこちらです↓

アルカライズで妊活

不妊症克服!〜食養生〜アルカライズという言葉をご存知でしょうか。

身体をアルカリ性に近づけて整えることをアルカライズと言います。

ミス・ユニバースジャパンの公式栄養コンサルタントとして長年活躍されてきたエリカ・アンギャルさんは自身の著書「不調を治すアルカライズダイエット」でこうおっしゃっています。

「アルカライズのいちばんの魅力は、身体を正常に保つための根源の部分を整えてくれること。細胞のひとつひとつから、全身を満たす体液にいたるまで、最高のパフォーマンスを発揮できる環境へと最適化してくれる。」

身体のパフォーマンスが向上するということは、エイジングによる変化や不調が起こりにくくもなります。

これは妊活にとても重要なことですよね。

この本を読んで、身体のベースを整えるということが基本だなと再認識しました。

妊活にはこれが良い、あれが良い、これはダメというのは置いておいて、もっとシンプルに身体を整えられる方法だと思います。

ではなぜアルカリ性に身体を整えるのが重要かというと

細胞、体液、体内酵素が弱アルカリ性の環境で最も活動できる

からです。

他にも、卵子のクオリティに重要なミトコンドリアの活動も弱アルカリ性の環境で活発になります。

現代の生活は酸性に傾きやすいと言われており、それは欧米化した食事の多さや、加工された食品、ストレス、加齢、腸内環境など様々な要因で起こります。

例えば加工食品の場合は、加工する過程でビタミンやミネラル・食物繊維や抗酸化物質などが失われてしまうため、加工されていないフレッシュな食品と比べると酸性度が高くなってしまうと言われています。

またストレスも非常に関係が深く、交感神経優位な状態は呼吸が浅くなり、吐き出すはずの炭酸ガスが排出しきれず身体の酸性度が高くなるとも言われています。

さらに妊娠中のつわりも酸性度が関わっているのではないかと考えられていますね。

この本では主に加工食品や動物性食品であるお肉、お魚、卵、乳製品や小麦粉製品、アルコールなどが酸性の食品とされており、野菜やフルーツ、お米、海藻類はアルカリ性。

酸味が強い梅干は酸性かと思いきやアルカリ性食品です。

梅干は東洋医学的にも酸味と塩味で妊活に重要な「肝」と「腎」を補うパワーフードでもあります。

これらの酸性食品は一切摂ってはいけないわけではなく、酸性食品3 : アルカリ性食品7の割合を意識するだけでも十分身体は変わっていくそうです。

妊活中だからあれをしなきゃ、これはダメ、に囚われず、肩の力を抜いてアルカライズを取り入れてみてはいかがでしょうか?

本にはもっと細かく食品の性質が載っていますので、ご興味のある方はご覧になってみてくださいね。

梅雨の不調を乗り切る妊活レシピ

不妊症克服!〜食養生〜梅雨どきは様々な不調が出る季節。前回の「梅雨どきの妊活養生」はご覧いただけましたでしょうか。⭐︎梅雨どきの妊活養生

今回は、梅雨どきに食べたい食材を使った、症状別の簡単お勧めレシピを紹介します。

【体が重だるくやる気が出ないとき】

⚫️ユッケジャンスープ

妊活中にしっかり摂りたいたんぱく質を牛肉と豆腐で補充。ピリ辛味で体をシャキっとさせます。ご飯を加えればユッケジャンクッパになり、バランスの良い一品に。風邪の引き始めなどにもいいですよ。

[材料 2人分]牛小間切れ100g、豆腐100g、豆もやし1/2袋、ニラ1/2把、舞茸1/3袋、ごま油大さじ1 、おろしにんにく(チューブ)2cm、水 2カップ

A 調味料 鶏ガラスープの素小さじ2、コチュジャン大さじ3、酒大さじ1

*豆もやしがなければ普通のもやしでもよい。辛味が足りなければ豆板醤小さじ1を追加

[作り方]

① もやしは洗って水気を切る。にらは根を切り3cm長さに切る。舞茸は小房に分ける。

② 鍋にごま油とにんにくを入れて中火で熱し、牛肉を炒める。肉の色が変わったら、①を加えて炒め、Aの調味料と水を加える。適当な大きさに切った豆腐を加えて5分煮る。

【むくみが気になるとき】

⚫️ ビーンズサラダ

むくみの解消に効果のある豆類、きゅうり、コーン。きゅうりを切ったらあとは缶詰を開けてドレッシングで和えるだけ。缶詰は常備しておくと便利です。トマトやチーズを加えて具沢山にしてもいいですね。

[作りやすい分量] きゅうり1本、ミックスビーンズ缶1缶、コーン缶1缶、ツナ缶小1缶、ドレッシング(お好みで)

[作り方]

① きゅうりは豆と同じ大きさの角切りにする。

② ボウルに豆と水気を切ったコーン、油を切ったツナ、きゅうりを加え、ドレッシングで和える。

【お腹の調子が悪いとき】

⚫️ あさりと野菜の中華風粥

あさりの旨みが食欲をそそる一品。妊活に必要な鉄や亜鉛も摂れます。

[分量 2人分]ご飯 2膳、水 300ml、あさり水煮缶 小1缶、大根 2cm(50g)、にんじん 2cm(10g)、鶏ガラスープの素 小さじ2、おろししょうが(チューブ)1cm、しょうゆ少々、ごま油少々 あれば万能ねぎ1本

[作りかた]

① 大根とにんじんはいちょう切りまたは荒みじん切りにする。

② 鍋に水と①を入れて火にかける。鶏ガラスープとご飯を加えて10分くらい煮る。

③ あさり水煮を加えて一煮立ちしたら火を止め、しょうがとしょうゆを加える。器に盛り、ごま油をかける。

食欲がないからと適当な食事で済ませていると、気(エネルギー)や血(栄養)が不足して夏バテ状態に。簡単レシピで元気を取り戻しましょう。

食生活やライフスタイルは人によって様々です。当院では、お一人お一人に合わせた鍼灸治療とアドバイスをさせていただき、妊活をしっかりとサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

梅雨どきの妊活養生

不妊症克服!〜食養生〜東洋医学では、春夏秋冬の四季に加え、梅雨に相当する高温多湿の時期を「長夏」と言います。この時期は、「湿邪」と呼ばれる邪気が体に入ることで、様々な不調が現れます。

特に消化器系である「脾」は湿の影響を受けやすく、食物を消化吸収して全身に気や血(エネルギーや栄養)を送る役割が弱まると、食欲不振や消化不良、倦怠感、頭痛やめまいなどの症状が出やすくなります。

また、「脾」は体内の水分代謝を行い、不要なものを汗や尿、便で排出する働きがあるため、便秘や下痢、むくみや冷えなどの症状も。

気圧や気温の変動が大きいこの時期は、偏頭痛や起立性調節障害、自律神経失調症、アトピーなどの皮膚疾患をお持ちの方は症状が悪化することがあり、消化器系の疾患とともに、梅雨どきをどう過ごすかがとても重要になってきます。

⚫️ ジメーっとした季節を乗り切る極意はこれ!

ズバリ!「胃腸を守る」ことです。妊活中の方にとって、エネルギーと栄養を作り出し、全身に送り届ける「脾」がしっかり働いていることが妊娠への近道。そして「しっかり汗をかく」ことで体内の湿気を追い出し、元気に梅雨を乗り切りましょう!

① 食事はゆっくり良く噛んで食べる

しっかり噛んで食べることで消化を促し、胃腸の負担を減らします。満腹感が得られるので食べ過ぎを抑える効果も!

② 夜遅い時間の飲食は控える

夜遅く食べると、睡眠にも悪影響が。胃腸も夜はしっかり休ませてあげましょう。

③ 水分を過剰に摂らない

暑くなると水分を多めに摂らなければと思いがちですが、胃腸の弱い方は多量の水分やその冷たさによって水分を吸収する力が弱まるため、軟便や下痢を起こし、逆に脱水になってしまうことがあります。なるべく常温の水を少しずつ飲むようにすると良いですね。

④ 体の冷えに注意

日中暑くても夜間は冷えることが多く、寝ている間に寒さで目覚めた時には体は内臓まで冷えていることがあります。朝、腹痛や下痢を起こしやすい方はお腹から下半身(特に太ももからすねまで)を冷やさないことを心がけて。冷房が効き過ぎた部屋に長くいることや冷たいものの取り過ぎにも注意が必要です。

⑤ 運動習慣をつける

運動してしっかり汗をかくことで、新陳代謝と体内の水分代謝を促します。スクワットなどの筋トレやウォーキング、ヨガなど取り入れやすい運動を習慣に。

⚫️梅雨どきに摂りたい食材はこれ!

① 自然な甘みがある食材

「甘味」は脾胃をケアする働きがあると言われます。しかし砂糖たっぷりの甘味は体に湿を溜めやすく、冷えを招くため、自然の甘味で健脾作用のある食材がお勧めです。

いも類、豆類、なつめ、米、とうもろこし、キャベツ、栗、しいたけなど

②「脾」をいたわる「健脾」の食材

大豆、いんげん豆、ひよこ豆、じゃがいも、枝豆、オクラ、なす、人参など

③「湿」を排出する「利水」と発汗作用のある「辛味」食材

小豆、大麦、もやし、きゅうり、スイカ、はとむぎ、枝豆、ねぎ、みょうが、しそ、パクチー、唐辛子、カレー粉など

次回は、梅雨を乗り切る簡単レシピをご紹介します。

食生活やライフスタイルは人によって様々です。当院では、お一人お一人に合わせた鍼灸治療とアドバイスをさせていただき、妊活をしっかりとサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

なぜ妊活に葉酸が必要なの?

不妊症克服!〜食養生〜妊活中は葉酸を摂るようにと言われますが、なぜ必要なのでしょうか。

葉酸は、ビタミンB群の一種で、細胞の分裂や成熟に重要な栄養素です。

妊娠4週頃からお腹の赤ちゃんの脳や脊髄の基となる神経管が作られますが、葉酸が不足していると管がきちんと閉じず、二分脊椎や無脳症などの神経管閉鎖障害が生じるリスクが高くなると言われています。

この時期はまだお母さんが妊娠に気づいていないことが多く、また血液中の葉酸濃度が安定するまでに8週間ほどかかるため、妊娠する前から葉酸をしっかり摂取しておくことが重要です。

なお、女性だけでなく男性も、十分な葉酸摂取で精子の質や妊娠率の向上につながるという研究データもあるようです。

妊娠中や授乳中も必要な葉酸

葉酸はビタミンB12とともに赤血球を作るのに不可欠で、「造血ビタミン」とも言われています。妊娠すると多くの血液が必要となり、お腹の赤ちゃんの正常な発育のために葉酸摂取は引き続き重要です。また、母乳は血液から作られるため、授乳中もしっかり補給することで、母乳を通して栄養を届けるだけでなく、産後の母体の回復にも役立つと言われています。

どのくらい摂ればよい?

厚生労働省は、妊娠を計画している女性は、赤ちゃんの神経管閉鎖障害の発症リスクを低減するため、妊娠の1か月以上前から妊娠3か月までの間、葉酸をはじめその他のビタミンなどを多く含む栄養のバランスがとれた食事が必要であると勧告しています。

通常、食品から240μg/日に加え、

サプリメントなどから妊活中・妊娠初期は400μg/日、妊娠中期・後期は240μgの葉酸を摂取することが望ましいとしています。

葉酸を多く含む食品と効率よく摂るコツ

ほうれん草、モロヘイヤ、アスパラガス、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、枝豆、とうもろこし、アボカド、いちご、マンゴー、レバー、卵黄、ホタテ、納豆、焼き海苔、わかめ、雑穀(キヌア)、茶葉などに多く含まれています。

葉酸はそれだけを摂るのではなく、他のビタミンやミネラルと一緒に摂ることで吸収率が良くなり、体の中でしっかり働きます。また保存や調理の過程で減ってしまうため、野菜は新聞紙などにくるんで保存して早めに食べる、短時間で調理するなど工夫が必要です。

主な食品の1人分の量と葉酸量は下記の通りです。参考にしてみて下さい。

①玉露茶1杯100mlで150μg

②茹でとうもろこし1本100gで97μg

③枝豆10さや30gで96μg

④ほうれん草お浸し70gで77μg

⑤茹でアスパラガス2本40g72μg

⑥いちご4〜5個で72μg

⑦ホタテ貝柱3個60gで53μg

⑧卵1個55gで49μg

⑨納豆1カップ40gで48μg

⑩アボカド1/2個50gで42μg

いかがでしたでしょうか。葉酸たっぷりの手間なし春レシピも公開しています。ぜひ作ってみて下さい。レシピはこちら→⭐︎葉酸たっぷり手間なし春のレシピ

食生活やライフスタイルは人によって様々です。当院では、お一人お一人に合わせた鍼灸治療とアドバイスをさせていただき、妊活をしっかりとサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

葉酸たっぷり手間なし春の妊活レシピ

不妊症克服!〜食養生〜前回、春の妊活養生をお伝えしましたが、お読みいただけましたでしょうか。

まだお読みで無い方はこちら→⭐︎春の妊活養生

今回は、包丁を使わずに簡単に作れる葉酸たっぷり春レシピをご紹介します。

葉酸についてはこちら→⭐︎なぜ葉酸が必要なの?

j

j

主食 : 雑穀ご飯

[作りやすい分量 米 2合、雑穀 大さじ1]

① 米と雑穀は洗って浸水し、炊飯器で炊く。

※副菜のポテトサラダのじゃがいもとにんじんは、お米と一緒に炊飯器で炊くと、エコ&時短料理になりますよ!

主菜:ホタテと新キャベツの味噌バター蒸し

[2人分 ホタテ貝柱8個、新キャベツ大葉2枚、アスパラガス3本、バター10g、味噌小さじ1、酒大さじ1]

① キャベツは洗って水気を切り、手で食べやすい大きさにちぎる。アスパラガスは手で3cm長さに折る。

② フライパンにキャベツを(芯の部分は火が通りやすいように下に)広げ、上にホタテとアスパラガスをのせて酒(又は水)を振りかける。フォークでバターを細かく刻み、味噌と合わせて上に乗せる。

③ ふたをして中火で蒸し焼きする。

副菜:ポテトサラダ

[2人分 新じゃがいも 小2個( 150g、大きければ1個) 、新にんじん(80g、大きければ半分に切る)、かにかまぼこ(4本)、塩こしょう少々、マヨネーズ 大さじ2

① じゃがいもとにんじんは、皮を剥いてアルミホイルにそれぞれ包む。お米と一緒に炊飯器で炊く。 ※ラップで包み、電子レンジで約5分加熱するのも良い。

② 熱いうちにボウルに入れ、フォークでざっくり潰す。かにかまぼこを手でほぐし、塩こしょう、マヨネーズで味を整える。

副菜: もずく納豆

[2人分 味付きもずく酢 1パック(60g)、納豆 2パック(45g×2)]

① 納豆をよくかき混ぜ、もずく酢をそのまま加えて混ぜる。

果物:いちご

[2人分 いちご 中6個]

①苺は洗ってへたを取る。

主食・主菜・副菜が揃った1食分のレシピです。ぜひ作ってみて下さい!

食生活やライフスタイルは人によって様々です。当院では、お一人お一人に合わせた鍼灸治療とアドバイスをさせていただき、妊活をしっかりとサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

春の妊活養生

不妊症克服!〜食養生〜⚫️体の中にも春の嵐?

春はポカポカ陽気に誘われて外に出たくなりますが、嵐のような強い風に飛ばされそうになったことはありませんか。風とともに「気」も上へ上へと登っていくため、花粉の季節も相まって、春は目の充血や痒み、鼻水鼻詰まり、喉の炎症、頭痛など、体の上層に症状が出やすくなります。

東洋医学では、「内風」と言って、体の内側にも風が起こると考えられています。特に春は外界と同じように体の中で風が舞い上がり、めまいやふらつき、耳鳴り、不眠など顔や頭に様々な症状が。イライラしやすい、不安、やるべきことが沢山あるのに頭がうまく働かないなども内風の影響かもしれません。

また、本来外へ発散すべき陽気が体表面に留まり、肌に発赤、痒み、腫れなど肌トラブルが起きやすくなります。アレルギー体質の方は辛い季節ですね。

さらに日本の春は、進級や進学、入社、異動、またそれに伴う転居など環境の変化が起きやすく、体内の「気」が停滞して気分の落ち込みやイライラ感、不安感などが助長されてしまいます。

⚫️春の養生の極意はこれ!

東洋医学では、春の3ヶ月を「発陳」といい、すべての物が芽生え発生し、生き生きと栄える時期と言われます。

中医学の古典には「春は早起きして外に出て体を伸びやかに動かすことで、心身ともに生き生きと陽気を発散させることが大切」と書かれています。春の過ごし方を考えてみましょう。

① 早起きして、活動的に過ごす

朝起きたらまず、カーテンを空けて朝日を浴び、天気の良い日は窓も開けて爽やかな空気を胸いっぱい吸い込みましょう。頭がシャキッとしたら朝ごはんで脳にもエネルギーをチャージ!1日を活動的に過ごせますよ。

② 適度な運動を行う

ストレッチやヨガ、ウォーキングなど無理なく続けられる運動を習慣にすると良いですね。体を伸びやかに動かすことで、心も体もリフレッシュ。

③ 趣味の時間などを大切にしてストレスを発散させる

春は何かを始めるには良い時期。新しいことに挑戦したり、今までやっていたことをさらに深めたり…。短時間でもいいので集中できる時間をあえて作ることで、自分の心を解放してあげましょう。

④ 十分な睡眠を取る

睡眠の大切さはわかっていても、やることが多くてつい寝るのが遅くなるというのが現代人の特徴ですが、睡眠時間が6時間以下の人は生活習慣病やうつ病のリスクが高いことがわかっています。

東洋医学では臓器が活発に動く時間帯があるとされ、特に全身の組織や器官に栄養を供給する「血」を蓄える役割の「肝」は午前1時〜3時に働くため、その時間に熟睡していることが重要です。春は早起きが良いとされるので、とにかく夜11時までには布団に入り、7時には起きて朝の時間を有効に使うのも良いですね。睡眠の質を悪くするカフェインの摂取について、前回のブログに書きましたので、参考にしてみて下さい。

まだお読みで無い方はこちら→⭐︎妊活中のカフェイン摂取は要注意⁉︎

⑤ 旬の食べ物を取る

春に食べたい食材は下記の通り

鯛、はまぐり、筍、春菊、せり、うど、菜の花、わけぎ、ごぼう、アスパラガス、キャベツ、にんじん、いちご、柑橘類

また、「肝」を補う貝類、セロリ、ニラ、豚肉などもお勧めです。

次回は、春の食材を使ったレシピをご紹介いたします。

食生活やライフスタイルは人によって様々です。当院では、お一人お一人に合わせた鍼灸治療とアドバイスをさせていただき、妊活をしっかりとサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

妊活中のカフェイン摂取は要注意⁉︎

不妊症克服!〜食養生〜⚫️妊活中や妊娠中にコーヒーを飲むのはリスキー?

毎朝のコーヒーや午後のカフェタイムが大好きな女性が妊活を始めるときに悩む「カフェイン問題」。今回は妊娠とカフェインの関係を掘り下げてみたいと思います!

カフェイン摂取と妊娠について、海外では多くの調査研究がされています。

カフェインが胎盤を流れる血流量を低下させることがわかっており、妊娠中の過剰摂取は流産や低体重児出産のリスクがあるとされています。最近出されたアメリカの生殖医学会の報告では、1日5杯以上のコーヒー摂取(カフェイン量500mg以上)は妊娠率を下げ、妊娠中の2〜3杯を超える摂取は流産のリスクを上げるとのこと。しかし1日1〜2杯程度の摂取は特に影響を及ぼさないという結論でした。

カフェインの影響については個人差があるため、国際機関等では摂取許容量を設けていませんが、目安量を公表しており、WHO(世界保健機関)は妊婦に対しコーヒーを1日2〜3杯までにすべきと呼びかけています。

カナダ保健省(HC)では、健康な成人は最大1日あたり400mg(コーヒーをマグカップ(237ml)で約3杯)まで、妊婦や授乳中、あるいは妊娠を予定している女性は300mg(コーヒーをマグカップで約2杯)までとしています。また、英国食品基準庁(FSA)は、高濃度のカフェインは自然流産や低出生体重児のリスクがあるとして、妊娠中の摂取量を200mgに制限するよう求めています。

⚫️そもそもカフェインってなに?

コーヒー豆、カカオ豆、茶葉などに含まれる成分で、眠気を覚ます(疲労感や眠気の除去)、脳を活性化させ、集中力や持久力をアップさせる、腸の蠕動運動を促し便通を良くするなどの効果があり、眠気覚ましや気分転換に習慣的にコーヒーや紅茶を飲まれる方も多いと思います。

反面、自律神経を興奮させ、血圧上昇や不安感・イライラ感の増大、利尿作用により水分排出量が増加し、子宮内膜や生殖器の潤いが不足することも考えられるため、妊活中の過剰摂取はやはり避けた方が良いでしょう。

また食品添加物として医薬品、清涼飲料や栄養ドリンクにも使われており、特に若い世代で飲まれているエナジードリンクの過剰摂取による中毒死が報告されているため、全国清涼飲料水連合会では表示に関するガイドラインを作成しています。

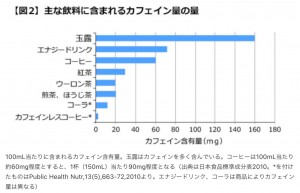

⚫️紅茶、緑茶のカフェインはコーヒーよりマイルドではない? なんと玉露ではコーヒーの2倍!

コーヒーの味を決定づけるのが焙煎ですが、焙煎が進むほどカフェイン量は減りますが、煎ると重量が軽くなる分多くの豆を使うため、深煎りと浅煎りではカフェイン量にあまり差はないようです。また、エスプレッソとドリップコーヒーでは100mlあたりで見ると前者が約200mg、後者が約60mgと3倍近い差がありますが、飲む量で見るとデミタスカップ(約30ml)とコーヒーカップ(約150ml)で、カフェイン量はほぼ同程度と言えます。

カップのサイズが選べる街のコーヒーチェーン店で、店舗数が最も多いお店を例にとると、ショートサイズ240mlで144mg、トールサイズ350mlで210mg、グランデサイズ470mlで 282mgなので、覚えておくと便利です。

コーヒーがやめられないという方は「カフェインレスコーヒー(デカフェ)」やノンカフェインの「たんぽぽコーヒー」などもあるので、試してみるのもいいですね。

お茶のカフェインは茎よりも新芽に多く含まれるため、新芽や芽先を多く使う上級煎茶に多く、特に玉露はコーヒーの2倍以上あります。

焙煎して作るほうじ茶はカフェインが少ないと思われがちですが、水分が蒸発してかさが増えるため、一般的な緑茶とカフェイン量は同じです。お茶類のカフェイン量は以下の通り。

100mlあたり玉露160mg、紅茶30mg、煎茶・ウーロン茶・ほうじ茶20mg、玄米茶10mg

また、缶やペットボトルの茶系飲料はコーヒー滲出液の5〜40%、紅茶飲料は10〜30%程度カフェインを含んでおり、ミルクティーはストレートティーやレモンティーよりも多く含まれています。

カフェインが気になる方は、カフェインレス紅茶やノンカフェインの麦茶・コーン茶・黒豆茶・ルイボスティーなどを選ぶと良いですね。

⚫️意外に多い、カフェイン摂取量

では実際にどのくらい摂っているか1日のカフェイン摂取例を考えてみましょう。お店やメーカー、種類により増減はありますが、朝食にマグカップ1杯(250ml)のドリップコーヒー150mg、仕事の合間にペットボトルのミルクティー1本(500ml)120mg、昼食でウーロン茶のペットボトル1本(500ml)100mg、食後にコーヒーチェーン店のフラペチーノのトールサイズ(350ml)96mg、夕食にほうじ茶湯呑み1杯(150ml)30mg、お風呂上がりに抹茶アイス1カップ(110g)56mgを摂ると、合計のカフェイン量は552mgになります。気づかずに過剰摂取になっていることがあるので注意が必要です。

コーヒーチェーン店やペットボトル飲料メーカーでカフェイン量を公開しているところもあるので、良く口にするものについて確認しておくと良いですね。またエナジードリンクは、1缶あたり200mgを超える商品もあります。1日のトータル量を考えながらカフェインを上手に取り入れていきましょう。

食生活やライフスタイルは人によって様々です。当院では、お一人お一人に合わせた鍼灸治療とアドバイスをさせていただき、妊活をしっかりとサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

寒い時期の妊活レシピ3

不妊症克服!〜食養生〜前回、寒い時期の妊活養生とおすすめレシピについてお話ししましたが、お読みいただけましたでしょうか?⭐︎寒い時期の妊活養生 ⭐︎寒い時期の妊活レシピ1 ⭐︎寒い時期の妊活レシピ2

妊活にとても重要な「腎」を補う食材(豚肉、大豆、魚介類、黒豆、黒ごま、黒砂糖、黒きくらげ、海藻類、ごぼう、玄米、黒酢、椎茸など)と、体を温め、滋養強壮に働く食材(生姜、にんにく、にら、ねぎ、かぼちゃ、にんじん、ラム肉、シナモン、酒粕など)の中から、かぼちゃと黒ごまを使ったレシピをご紹介します。

⚫️かぼちゃの黒ごまはちみつ焼き

冷凍かぼちゃを使うので包丁入らず。電子レンジで簡単レシピ。砂糖不使用スイーツとしても楽しめます。

[2人分分量] 冷凍かぼちゃ 4個 バター 8g はちみつ 大さじ1〜2 黒すりごま 大さじ1

[作り方]

① 耐熱皿に冷凍かぼちゃをのせ、ラップをかけずに600wの電子レンジで1分加熱し、フォークでざっくり刻む。

② ①にバターをのせ、はちみつをかけて、ラップをせずに電子レンジで30秒程加熱して取り出す。上にすりごまをかける。