排卵後、いつまで夫婦仲良くできる?

不妊症克服!〜日常生活〜以前あげましたこちらのブログが大人気でした。

当院にお越しの患者さんも排卵後の性交渉は意味がないと思っていらっしゃる方がとても多く、子宮環境が整うお話しをしますと皆様とても驚かれます。

その中でさらに質問が多かったのが、「排卵後、性交渉はいつまでできるの?」でした。

答えとしましては「受精卵が着床するまで」です。

着床してからの性交渉は子宮の収縮を誘発してしまい危険な場合があります。無理はなさらず着床後から安定期までの間は特に控えていただくことをおすすめします。

ではいつから着床していくのでしょうか。

妊活ではタイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精がありますが、どの方法の場合も同じなのが

受精卵は約5日目で胚盤胞に成長し、そこから約24時間かけて着床していく

というところです。

タイミングや人工授精の場合

排卵日の当日にタイミングを取られたり人工授精をした場合は、その日が0日目となります。そこから約5日目に胚盤胞まで成長し、約24時間かけて着床していきます。

体外受精、顕微授精の場合

胚盤胞移植をした場合は、移植後から約24時間かけて着床していきます。

初期胚移植の場合

例えば3日目の初期胚移植の場合、移植してから約2日目に胚盤胞となりそこから約24時間かけて着床していきます。

このように着床していくまで数日〜24時間かかります。また、これは平均的な時間であり胚盤胞になる日数や着床していく時間には個人差がございます。

ですので性交渉をする場合は、着床していく時期のギリギリではなく、タイミング後や移植後からなるべく早めが安心ではないでしょうか。

また、人工授精や体外受精後の性交渉を禁止あるいは推奨していないクリニックもございます。必ず主治医にご相談くださいね。

当院では受精卵が着床するまでの期間に、気の流れをスムーズにし着床をサポートする『着床鍼』を行っております。

ご希望の方には、受精卵が着床するまでの期間に必ず受けていただいております。この期間を過ぎると着床鍼はいたしませんのでご注意ください。

時期についてご不明な点がございましたら、お気軽にスタッフまでご相談ください。

妊娠力をあげるセルフケアーー冷え対策

不妊症克服!〜日常生活〜妊娠力を高めるためには、身体を冷やさない事が大切です。

骨盤内の子宮や卵巣が冷えると、血流が悪くなって血液の滞りが起こります。これを東洋医学では瘀血(おけつ)といいます。

瘀血が溜まると排卵や着床がスムーズにいかなくなる他、子宮内膜症や子宮筋腫などにもなりやくなると考えます。

また、冷えが続くと血流量が少なくなり、臓器のエネルギーも不足して子宮や卵巣の働きが低下します。

妊娠力を高めるためには、冷え対策をしっかりと行い、骨盤内の血流をしっかりと維持し骨盤内のコンディションを整えましょう。

こんな人は要注意!

⬜︎生理痛がひどく、経血の色が黒っぽい

⬜︎タバコを吸っている

⬜︎1日の中で、椅子に座っている事が多い

⬜︎冷える場所にいる事が多い

⬜︎肌の露出が多い服や薄着でいる事が多い

⬜︎冷たいものを好んで食べる

妊娠力アップに向けて冷え対策をしよう!!

①服装の工夫

締め付けの少ない、温度調節ができる重ね着を心がけましょう

吸湿性の良い素材(コットン、リネン、絹など)を選びましょう

襟元、足先、足首などの露出を減らしましょう

頭寒足熱を意識し、下半身を温めるようにしましょう

②適度な運動

ウォーキング、ストレッチなど無理なく続けられる事を習慣づけましょう

下半身の筋肉を鍛えるのも代謝アップに効果的です

③入浴

38~40℃のぬるめのお湯に、15~20分ゆっくりと浸かりましょう

半身浴も良いですが、上半身が冷えないようにタオルなどをかけて行いましょう

④食事

3食規則正しく食べるようにしましょう

特に朝食は寝ている時に下がった体温を上げて日中の代謝を高めてくれますので、欠食しないように心がけましょう

冷たい飲み物や食材は控え、温かいものを摂るようにしましょう

身体を温める食材を積極的に取り入れることもお勧めです

<身体を温める食材の例>

- 未精製の食材(黒糖・胚芽米など)

- 冬が旬/寒い地域でとれるもの(にんじん・れんこん・ごぼう・ほうれん草など)

- 発酵食品(味噌・納豆など)や火を通したもの

- その他(お肉やお魚などのたんぱく質食材/ビタミンEが豊富なナッツ類やアボカド/ココアなど)

日常生活のちょっとした工夫で妊娠しやすいコンディションを整えていきましょう。

不規則な就寝時間と長さが妊孕性に影響する?!

不妊症克服!〜日常生活〜心地良い睡眠は日々の疲れを癒しますし、健康のバロメーターでもありますね。逆に睡眠の乱れは糖尿病などの生活習慣病やメンタル不調などにも悪影響を与える事は知られていますが、妊娠にも影響をあたえることもわかってきています。

アメリカの雑誌に最近掲載された論文にも睡眠のとりかたが妊娠に影響がしているとの報告がされたのでご紹介します。

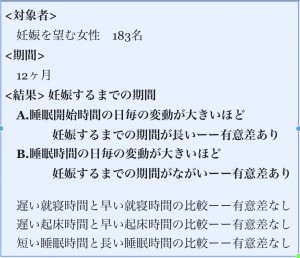

この研究はワシントン大学が関わってアメリカ中西部で行われたもので、妊娠を望む183名の女性の睡眠調査(就寝・起床時刻、睡眠時間)と妊娠するまでの期間を分析して、妊娠への影響を報告しています。→論文へ

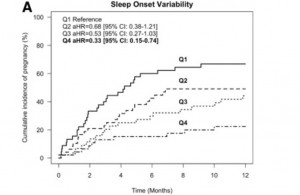

A.睡眠開始時間のばらつきの大きさを4グループに分けて妊娠までの期間を比較したグラフ

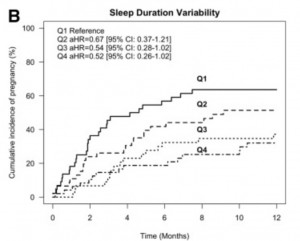

B..睡眠時間のばらつきの大きさを4グループに分けて妊娠までの期間を比較したグラフ

この研究で分かったことは、日々の睡眠時間のばらつきが大きい女性は妊娠までに時間が長くかかっていたことと、日々の就寝時間のばらつきが大きい女性も妊娠に時間を要していたということでした。

着目したいのは、何時に寝るか何時に起きるかや、睡眠時間が長い短いは、妊娠に影響がでなかったにも関わらず、寝る時間や睡眠時間の日毎のばらつきが影響したと言う事です。

このばらつきが子宮や卵巣からでるホルモンに影響しているだろうと考えられます。

ホルモンのバランスを整えるのは自律神経です。そして、外界の変化や生活の乱れに対して体内の状態を一定に保つ力をホメオスタシスといいますが、ホメオスタシスにも自律神経の働きが大きく影響しています。

今回の研究と合わせて考えると、妊娠を成立させるためには自律神経系を整えることがとてもとても大切!と言う事です。

ではこの自律神経の働きを整えるためどうすれば良いでしょうか?

一般的には、規則正しい生活、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠などが挙げられます。

そして、鍼灸も自律神経の働きを整えるには有効です。鍼灸治療が自律神経に及ぼす研究報告もあります。→論文へ

鍼灸でツボを刺激する事により、体の深部から自律神経の働きやホルモンバランスに働きかけます。過剰に興奮している神経の鎮静化に働くほか、リラックス効果で副交感神経を優位にさせ、血流改善で内臓機能も向上し、全体のバランスが整っていきます。

その結果、ホメオスタシスも良くなり妊娠に必要なホルモンにも良い影響が生まれます。

当院では東洋医学の考え方にもとづき、お一人お一人の体質や身体の状態を見極めながら、施術によるリラックス効果、骨盤の歪みを整えながら内臓機能を整え、血流を改善によって本来持ってる健康力を引き出していきます。

鍼灸治療は妊娠を望まれる方だけでなく、生活の乱れが気になる方、疲れが取れにくい方などにもおすすめです。

妊娠を望まれる方は勿論、季節の変わり目でのだるさや不快感、西洋医学的では原因の特定出来ない不調の際など是非鍼灸治療を試されてみてはいかがでしょうか。

要注意! 妊活中の鎮痛剤

不妊症克服!〜日常生活〜

頭痛や生理痛が辛い…

痛くなる前や、痛みを感じたらすぐ痛み止めを飲んでいるという方がよくいらっしゃいます。常備薬として、持ち歩いている方も。

もちろん痛いのを我慢して仕事を続けるのは肉体的にも精神的にもストレスになりますが、なかなか妊娠しない方はどんな時にどのくらいの頻度で痛み止めを服用しているか思い出してみてください。

それは、鎮痛剤を服用することで排卵が抑制されてしまうことがあるからです。

痛みには「プロスタグランジン」という物質が関係しています。

プロスタグランジンは主に、痛みを増強させる作用や血管拡張作用・発熱作用・子宮収縮作用があります。怪我をすると赤く熱をもって腫れたりするのはこのためです。

また、月経中はプロスタグランジンが子宮を収縮させて経血を排出させるように働きます。過剰なプロスタグランジンの分泌により、子宮の収縮が強くなることで痛みを感じてしまうのが一般的な生理痛です。

市販されているバファリンやロキソニンなどの痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬NSAIDs)はこのプロスタグランジンが体内で合成されるのをブロックすることで痛みを和らげるという仕組みになっています。

しかし痛み止めの作用はそれだけではありません。

プロスタグランジンは副交感神経刺激物質でもあるため、痛み止めの服用によりプロスタグランジンの合成が阻害されてしまうと交感神経が優位に働きます。結果、血管が収縮し血流が悪くなり冷えの原因にもなってしまうのです。

これにより胃の粘膜にも影響が出やすくなるため、病院ではよく胃薬が一緒に処方されることがあります。

そして、排卵期に痛み止めを服用すると「黄体化未破裂卵胞(LUF)」を引き起こしてしまうことがわかっています。

黄体化未破裂卵胞とは、排卵しないまま卵胞が黄体化してしまう現象です。つまり卵子を外に放出しないまま、卵胞が次のステージへと進んでしまうので、精子と卵子が出会う事ができません。子宮内膜症などによる癒着や不十分なLHサージでも起きる事がありますが、プロスタグランジンの合成が阻害されることも深く関係していることがわかっています。

自然周期での採卵の場合、採卵前に排卵するのを抑えるためにボルタレンなどが処方されることがあるのはこのためです。

しかしタイミングをとっている場合、排卵ができないと致命的。排卵時期の鎮痛剤の服用は、できるだけ避けるようにしましょう。

痛みは悪いものと思いがちですが、痛みは身体の治癒反応です。頭痛も交感神経優位から副交感神経優位に戻そうとしている反応。

痛み止めを飲む前にできることはたくさんあります。

ドクドクと拍動するような頭痛は急な血管の拡張が関係しているかもしれません。その部分をアイスパックで冷やしてみてください。

ズーンと重たい痛みの頭痛は血行不良や首のコリによるものかもしれません。首の後ろを温めてみましょう。

生理痛は、子宮が冷えて硬くなり収縮しにくい場合や、ドロドロ経血でスムーズに血が排出されない場合に子宮の収縮がより強くなってしまうことが関係します。どちらも全身の血流や冷えが深く関わります。お腹や足を冷やさない服装にし、足湯をしたり服の上からお腹にカイロを貼って温めるのも効果的です。

しかしどうしても痛みが辛すぎて、日常生活やお仕事に支障が出る方もいらっしゃいます。そんな時は、我慢せず痛み止めをの服用してしまった方がストレスが少ない場合もありますのであまりストイックにならないことも大切です。

頭痛・生理痛・胃の痛み…痛みの症状には鍼灸治療が効果的です。辛い症状を緩和するのにも有効ですが、理想は症状が出ないような体質に改善していくこと。頭痛や月経痛などは、不妊治療と同時に行うことができますので、ご相談下さいませ。

排卵後でも夫婦仲良く♡←着床しやすくなります!

不妊症克服!〜日常生活〜以前、「不妊と花粉症」のブログで、Tレグ細胞についてお話ししました。

(まだご覧にっていない方はこちらからどうぞ→☆)

Tレグ細胞は、免疫の過剰反応を抑える細胞で、妊娠の成立や維持にも関係しています。

受精卵や胎児が異物として拒絶されないよう免疫反応を抑制する役目があるため、Tレグ細胞が少ないと着床障害や流産が起こりやすくなります。

Tレグ細胞を増やすには、免疫バランスを整えることが重要ということは以前お伝えしましたが、他にも子宮内膜が精子にさらされることでTレグ細胞が増加するということがわかっています。

つまり性交渉後にTレグ細胞が増えるということです!

1周期のうち、週に1回の性交では妊娠率が15%なのに対し、一日おきの性交の場合だと33%、毎日の性交だと37%と高くなります。

排卵期に関係なくいつでも性交を行っているカップルは妊娠率が高いという報告があります。これは精子の質が良くなることとも関係がありますが、精子に反応してTレグ細胞が増加することも関わっているものと思われます。

妊活中の方は特に、排卵したらセックスをしても意味がないし…と思われがちですが、免疫抑制のことを考えると高温期にもぜひ性交渉を持っていただきたいと思います。

自然妊娠には排卵日の数日前からタイミングをとり、排卵したらすぐに受精できる状況が望ましいとされています。フレッシュな卵子とフレッシュな精子であればあるほど受精・着床の確率が高いからです。

しかし排卵期ばかりを意識するとプレッシャーやストレスとなり、心身や夫婦関係に悪影響を及ぼしてしまうこともあります。

パートナーとのスキンシップとしても、排卵時期とは関係なく性交渉を持ってみてはいかがでしょうか。

なお、人工受精後や受精卵移植後などの場合は、衛生面のことや子宮の収縮によるリスクを考え性交渉をすすめないクリニックもありますので、よくドクターと相談するようにしてくださいね。

不妊治療専門 鍼灸治療院セラキュアでは、経験豊富な女性鍼灸師がお一人お一人に合わせた鍼灸治療とライフスタイルに合わせたアドバイスをさせていただき、妊活を全力でサポートいたします。

念願の赤ちゃんを抱きしめるその日まで、最高の治療をご提供できる体制を整えておりますので安心してお任せください。

まずはお気軽にご相談ください。

—————————————————

不妊鍼灸治療院セラキュア

住所:東京都品川区上大崎2-24-10 島田ビル3F

目黒駅 徒歩2分・恵比寿駅 徒歩15分

TEL:03-3491-4589

—————————————————

妊活をサポート〜家庭でできるセルフケア ふくらはぎマッサージ

不妊症克服!〜日常生活〜みなさんは、ご自分のふくらはぎを触ったことはありますか?

押すと痛かったり、冷たかったり、むくんでいたり…

日によってコンディションに違いはあれど、これらは血流が悪くなってしまっているサインです。

妊活とはあまり関係がないように思いますが、意外にもふくらはぎは子宮と関わりがあるため、妊活中にはふくらはぎのケアをすることをオススメします。

ふくらはぎと子宮の関係

ふくらはぎは第2の心臓とも言われており、筋肉のポンプ作用によって下半身の血流を体幹に押し戻す役割があります。

病院では点滴が入りにくい患者さんのふくらはぎをマッサージすると点滴がスルスル入っていくというのは有名な話です。それほどふくらはぎのポンプ作用が全身の血流に関係しているということがわかります。

ではどうして子宮と関係があるのでしょうか。

それは循環している血液が、ふくらはぎから心臓へ戻っていく際に骨盤内を通過していくからです。

冷えていれば、冷たい血液が骨盤内に入り込み子宮を冷やします。

硬くなっていれば、筋肉のポンプ機能がうまく働かず、子宮への血流量が低下してしまいます。

むくんでいる状態も同じく、血流が悪くてむくみが生じているため、子宮への血流が悪い状態です。

東洋医学では足が冷えていると子宮も冷えているとも考えており、妊活中の方はもちろん月経痛が辛い方や生殖器系の疾患がある方は足を冷やさないよう推奨しているのはこのためです。

ふくらはぎの経絡

足元にあるツボでは子宮に関係する『三陰交』(さんいんこう)が有名ですが、ふくらはぎ側にも良いツボがあるんです。

アキレス腱の内側のラインを腎経、アキレス腱の外側のラインを胆経が通っています。

そして中央には膀胱経という経絡が通っており、目頭から始まって上へ登り、後頭部〜背中〜殿部〜ふくらはぎ〜足の小指までつながっています。

この膀胱経は妊娠に関連する腎経と深い関わりがあります。ふくらはぎ中央にある『飛陽』(ひよう)というツボは、腎経へ気を飛ぶように早く流してくれる働きをするんです。

また腰にもつながっていることから、腰痛のケアにもなります。腰痛にオススメなのは膝裏中央にある『委中』(いちゅう)。腰は腎と関わりがあるため、腰の重たさやダルさをケアすることは腎のエネルギーの活性化にも繋がります。

ふくらはぎのセルフマッサージ

マッサージではセサミオイルを使うのがオススメです。

セサミオイルはサラッとしていますが、皮膚に塗布すると約3分ほどで血液中へ、約5分後には骨髄へ到達するといわれているほど非常に浸透の良いオイルです。

そのため、体内の老廃物を排出する効果も高く、定期的にオイルマッサージをすると瘀血の改善にも繋がります。

溜まったものを流すように足首から上へ向かってマッサージしましょう。

またオイルでのマッサージは皮膚を保護し潤いを与えます。東洋医学では皮膚は肺と関係があり、皮膚の不調は肺の症状に関係するとも考えられています。

現代では「アレルギーは皮膚から起こる」とも言われており、アトピーなど皮膚の状態が悪いとそこからアレルゲンが侵入し症状を悪化させてしまうため、肌が保湿され潤っている状態が好ましいとされています。

皮膚が潤っていてバリア機能が正常に働いている状態は、アレルゲンに対してのバリアにもなる他、肺を強くし風邪などの外邪への抵抗力を高めます。

アレルギー症状が出ている状態というのは、子宮内の免疫バランスにも影響が出てしまっている可能性もありますので、妊活中にはマッサージと共にお肌のケアも大切ですね。

アレルギーとの関係にご興味のある方は、以前の花粉症についてのブログもご覧になってみてください。

当院ではオプションメニューとして

ふくらはぎ療法(オイルまたは指圧)1100円

もご案内可能です。

いつもの治療にプラスするだけで身体のスッキリ感が違います。

ぜひお試しください。

マザーホルモン「DHEA」

不妊症克服!〜日常生活〜腎臓の上にある「副腎」からは様々なホルモンを分泌しています。中でも妊活中に注目したいのが「DHEA」です。DHEAは数十種類のホルモンに変化する前駆体で、それゆえにホルモンの母「マザーホルモン」とも呼ばれています。

DHEAは、男性であればテストステロン、女性であればエストロゲンに変化していきますが、その他にも下記のような作用があり「若返りホルモン」とも言われているほど。

抗炎症作用・抗酸化作用・免疫機能の増強・細胞の修復・ミトコンドリアの活性・インスリン抵抗性の改善・成長ホルモンの分泌・抗ストレス作用・抑うつ効果・体脂肪の減少

DHEAは妊活だけでなく身体の健康維持に必要なホルモンでもあります。

このDHEAのサプリメントの摂取によりFSHの低下や採卵数・妊娠率が増加したという報告もあり、卵子の質や発育に良い影響があることがわかっています。

ストレスが大敵

このDHEAはストレスによって減少してしまいます。

ストレスを感じると同じ副腎皮質からコルチゾールというホルモンが分泌されます。

コルチゾールはストレスに対抗し身体を守るためのストレスホルモンとも言われており、血圧や血糖値を上げて身体を踏ん張らせようと働きます。

長期的にストレスを感じているとコルチゾールによる高血糖に伴い、インスリンの分泌も過剰になることでインスリン抵抗性が行進されてしまう可能性があります。他にもセロトニンの分泌を抑制してしまう作用もあり、精子や卵子の質にも関わってきてしまいます。

しかし身体を守るためになくてはならない必要なホルモンのため、副腎から優先的に分泌されてしまうため、DHEAの分泌が後回しになってしまうのです。

ストレスはこういった部分からも妊活に関わってくるのですね。

年齢と共に減ってしまう

さらに20才をピークにDHEAの分泌は自然と減ってきてしまいます。

東洋医学でも年齢を重ねていくと腎のエネルギーである腎精が低下していくため、老化の症状が現れてくると考えられています。

養生としては腎精をいかに消耗せずに日々過ごしていくかが重要です。

実際にDHEAの減少と腎精消耗の原因は共通しています。

加齢・夜更かし・睡眠不足・過労(心身共に)ストレス・偏った食事など

DHEAを増やすには

夜更かしや睡眠不足はコルチゾールの増加に関わり、DHEAの分泌を減らしてしまいます。東洋医学ではホルモンは陰分にあたり、夜寝ている時に作られるものであるため質の良い睡眠をとることが重要とされています。

目への光の刺激は交感神経を刺激し、睡眠に影響を与えます。

なるべくベッドではスマホを触らないようにしたり、寝る1時間前くらいからお部屋の照明を暗めに落とすのも良いです。睡眠中は豆電球などもつけずに真っ暗にする方が深い睡眠をえられやすいとされています。

食事面ではカフェインやアルコールはコルチゾールの分泌を促すため、摂りすぎてしまっている場合には注意が必要です。コレステロールはホルモンの材料になるため、ある程度脂質をとることも推奨されています。

東洋医学では腎精は脾胃から生成されるため、冷たいものや刺激物(カフェインやアルコール)脂っこいもの・甘いもの・味の濃いものなど胃腸の負担になるような食事に気を付けましょう。また夜遅くの食事も胃腸の負担になるほか、胃腸が動いて消化をしている状態は睡眠の質にも影響しますので、夕食から寝るまで3〜4時間はあけるようにしましょう。

他には下半身を動かすウォーキングやスクワットが副腎への血流量が上がりDHEAの分泌を促し、更年期症状が和らいだという報告もあります。

東洋医学では腎は下半身に関係するため、下半身を動かす運動は腎のエネルギーを生殖器へ循環させるとも言われています。デスクワークが多い方や運動不足の方は、どこでもできるスクワットから始めてみてはいかがでしょうか。

マザーホルモンであるDHEAの分泌を促すことは、妊活だけでなく更年期症状やアンチエイジングにもなります。まずはできることから始めてみて、養生して過ごしていきましょう。

食生活やライフスタイルは人によって様々です。当院では、お一人お一人に合わせた鍼灸治療とアドバイスをさせていただき、妊活をしっかりとサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

妊活中の方にお勧め、お風呂で温活

不妊症克服!〜日常生活〜秋になり、少しずつ気温が下がってくると体調を崩す人が多くなります。夏の疲れが出ることもありますが、免疫力が低下していることも原因の一つかもしれません。

東洋医学では体温を1℃上げると免疫力がアップ すると言われています。

また妊活中の方は体を温めることで全身の血流が良くなり、子宮や卵巣も温まります。

「温活」は妊娠しやすい体作りに重要です。

「温活」の中でも近年流行しているのがサウナで体を温める「サ活」ですが、それよりも簡単にできる、浴槽に浸かって入浴する「風呂活」をお勧めします。夏はシャワーで簡単に済ませていた方も、ぜひこれからの季節、入浴タイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

浴槽入浴することで期待できる効果

① 温熱効果

防寒着などで表面を温めるだけでは深部体温は上がりません。温かいお風呂に入ることで体がポカポカと温まり、血管が広がることで血流を改善。お湯にしっかり浸かることで深部体温を0.5〜1℃上げることができます。

② 水圧効果

お風呂に浸かるだけで加圧効果があり、下半身や抹消血液を心臓へ押し流し、血液の循環を促進します。

③ 浮力効果

浮力によって筋肉が重力から解放されて血流を促進します。

この3つの効果によって血流が促進され,リンパの流れを改善して下半身に溜まった老廃物を流して疲労回復にも役立ちます。

効果的なお風呂の入り方

① 入浴前

発汗などで体内の水分が失われて脱水症状が起きないように、入浴前にコップ1杯の常温水を。副交感神経が優位になり、よりリラックスモードになります。また、食後すぐの入浴は消化活動を妨げるため、食事は入浴後にすることをお勧めします。但し、体力があまりない方はお腹が空き過ぎても体調が悪くなることがあるので注意が必要です。

② 入浴中

湯温はちょっとぬるいと感じる38〜39℃に設定します。長湯はのぼせやめまいの原因になるため、浴槽に浸かる時間は15〜20分程度にしましょう。副交感神経が優位になり、よりリラックスモードになります。

また、肩まで浸かる全身浴は前述の水圧と浮力の効果を高めて疲労回復効果がアップ! 但し体力があまりない方は、みぞおちのあたりまで浸かる半身浴を。

③ 入浴後

お風呂から出たあとの温まった体をクールダウンさせるために、寝る1〜2時間前までに入浴を済ませましょう。体温を下げることで質の良い睡眠が得られます。

銭湯のすすめ

おうちでお風呂タイムを楽しむのも良いですが、大きい浴槽と小さい浴槽では、脳波のα波の発現に違いが見られることが知られています。たまには銭湯で思い切り足を伸ばして、心も体もリフレッシュしませんか。

昔懐かしいイメージの銭湯ですが、若者の間でも密かな銭湯ブームが。令和4年末で東京都には462の銭湯があり、近年大幅にリニューアルして炭酸湯、電気風呂、ジャグジー、打たせ湯、露天風呂などがあったり、朝湯や天然温泉が楽しめる施設もあります。また、お風呂上がりのお楽しみに様々な種類のドリンクや食事を提供するところも。

東京銭湯マップというサイトがあるので、お気に入りの銭湯を探してみるのもいいですね。セラキュアがある品川区にも天然温泉銭湯があり、お肌がツルツルになると評判です。

「10月10日は銭湯の日」。電車や車で遠くの温泉に行くのも良いですが、近くの銭湯でプチ温泉気分でリフレッシュしてみては?ご自分の体調や気分に合わせて銭湯で風呂活を楽しんでみて下さい。心も体もポカポカになりますよ!

妊活中は身体を動かした方が良いの?

不妊症克服!〜日常生活〜妊活を始めてから運動を控えるようにしているというお話も聞きますが、適度に身体を動かすことは妊活中でも大事なことです。

運動をすると身体の血流と代謝が上がります。

子宮や卵巣などの血流が上がり、栄養やホルモンがきちんと運ばれ妊娠しやすい身体に近づけることができます。

ホルモンが子宮や卵巣に運ばれることによって生理周期が安定し、妊娠しやすくなるだけでなく妊娠を維持しやすい身体へと変わっていきます。

では、具体的にはどんな運動が適しているのでしょうか?

妊活中の運動は、筋力をつけたり汗をたくさんかくことが目的ではないので、毎日続けられる有酸素運動がオススメです。

いろいろな有酸素運動がありますが、やはりウォーキングが適しています。

ウォーキングをすることによってどんな良いことが起こるのでしょう?

まずはふくらはぎが動かされることによって全身の血流が良くなります。

ふくらはぎは第2の心臓とも呼ばれ、下半身の血流を体幹に押し戻す役割があり、冷えやむくみを改善することができます。

冷えが改善されることにより、温かい血液が骨盤の中を通り子宮を温かく保ちます。

温かい子宮の中で赤ちゃんも育ちやすくなります。

また、歩くことによって大腰筋という姿勢を保つ筋肉も鍛えられます。

大腰筋は、骨盤の中を通っている筋肉です。

大腰筋が鍛えられると、骨盤を正しい位置で支えることが可能になります。

骨盤の位置が正しくなれば、骨盤内臓器である子宮や卵巣も正しい位置に収まります。

血流も良くなり、ホルモンバランスも整います。

また、卵巣から排出された卵子をうまく卵管採がキャッチ出来ないピックアップ障害の改善にもつながります。

歩くだけで、身体の中にはこんなにたくさんの変化が期待されます。

1日30分〜1時間ほど継続して歩いてみましょう。

また、ウォーキングする際には汗のかき過ぎにはお気をつけ下さい。

東洋医学では、汗をかくことにより身体の潤い成分である「陰分」が損なわれると言われます。

「陰分」は、卵胞期にとても大切な働きをしています。身体を低温に保ち、卵胞ホルモンであるエストロゲンの働きを助けています。

「陰」の働きを失うと生理周期にも影響を与えることになりますので、汗はかきすぎないように気をつけましょう。

妊活中は過度な運動には気をつけて、適度な運動でホルモンバランスを保ち血流をよくしていくことが大事です。

治療の際には、お身体の状態をみながら患者様一人一人にあったエクササイズや身体の動かし方をお伝えいたします。

お気軽にご相談下さい。

腰痛、デスクワークの方必見

不妊症克服!〜日常生活〜仕事中は同じ姿勢でずっと動かない。

仕事が終わる頃には動こうとすると腰が痛い…

たくさんの方がデスクワークに従事しており腰痛に悩まされている方も多くいらっしゃると思います。

なぜ座りっぱなしだと腰が痛くなるのでしょうか?

また、同じ姿勢を続けているとどうして痛くなるのでしょうか?

様々な原因がありますがその中でも筋肉の疲労や炎症からくる痛みのメカニズムをご説明します。

腰に負担のかかる姿勢や同じ姿勢を続けることによって筋肉が固まります。

動かないことで血流が悪くなり栄養や酸素が補給されず痛みが引き起こされます。

座りっぱなしによって疲労しやすい代表的な筋肉は「大腰筋」です。

大腰筋とは、脊椎の前側から骨盤の中を通り大腿骨まで繋がる骨盤を支える筋肉です。

大腰筋は、座りっぱなしの状態でいると収縮した状態が続いてしまい負荷がかかります。

そして、筋肉が疲労して痛みを引き起こすだけではなく大腰筋が支えている骨盤の歪みの原因にもなります。

骨盤の歪みは、姿勢の歪みを引き起こし身体全体に影響を及ぼします。

骨盤まわりの筋肉への負担を少しでも減らすためにぜひ身体を動かす習慣をつけましょう。

仕事の合間に固まってきたと思ったら少し立ち上がって身体を伸ばしてみたり、座ったまま上半身を伸ばしたり捻ったりするだけでも充分効果はあります。

血が巡って身体が軽くなるのを感じると思います。

同じ姿勢を長時間続ける場合は意識して動かしてみてください。

また正しい姿勢で座ることも大切です。

脚を組んだり肘をついたり重心が偏らないように気を付けて下さい。

セラキュアでは、優しい骨盤矯正で骨盤を正しい位置に戻すと同時に、腰に負担のかからない正しい座り方や正しい立ち方のアドバイスをさせていただきます。

腰痛にお困りの方は、ぜひご相談下さい。